○令和5年度国の施策及び予算に関する要望活動を実施

田中としかね会長(文京区議会議長)、木内清副会長(墨田区議会議長)、ゆうきくみこ会計監事(港区議会議長)が、8月8日に内閣府を、19日に経済産業省及び文部科学省を訪問し、要望活動を行いました。

また、財務大臣、総務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、国土交通大臣、ワクチン接種推進担当大臣、内閣府特命担当大臣(少子化対策)、新型コロナ対策・健康危機管理担当大臣、デジタル大臣あてに、要望書を提出しました。

●内閣府特命担当大臣(地方創生)への要望

野田聖子内閣府特命担当大臣(地方創生)と面談し、物価高騰等に伴う経済的支援等の充実を求める要望をしました。

野田大臣からは「地方創生臨時交付金に関しては、首相からも、会議の席で、しっかりと対応する準備があるとの発言をいただいている。この交付金は、物価高で特に厳しい状況にある東京の特別区における区民生活に不安がないよう、自治体独自の取組ができるような制度であり、効果があるものと考えている。今回の要望項目に記載いただいた内容に関しては情報を共有しながら、進めていただきたい。」等の発言がありました。

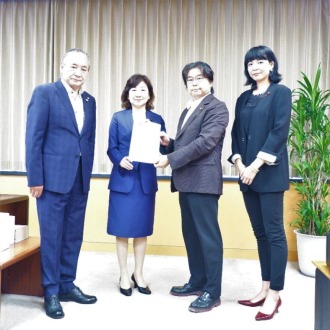

野田内閣府特命担当大臣(地方創生)に要望書を手渡す田中会長(中央右)、木内副会長(左)、ゆうき会計監事(右)

●経済産業大臣への要望

西村康稔経済産業大臣と面談し、新型コロナウイルス感染症対策の推進、物価高騰等に伴う経済的支援等の充実を求める要望をしました。

西村大臣からは、「中小企業向けの支援策をたくさんつくったが、情報が届いていない中小企業等が多い。わかりやすいパンフレット作成等を含め対応したいと思う。また、継続して実施している事業再構築の補助金等を活用しながら一歩踏み出そうとしているところに対し、応援をしていきたい。ほとんどの金融機関は、融資の返済の際の条件変更の相談に応じてはいるが、コロナ禍からの回復期の中で物価が上がってきているので、その状況もよく見ながら対応したい。」等の発言がありました。

西村経済産業大臣に要望書を手渡す田中会長(中央右)、木内副会長(左)、ゆうき会計監事(右)

●文部科学大臣への要望

永岡桂子文部科学大臣と面談し、学校におけるネットいじめ防止対策の更なる強化や学校施設の更新における自治体の財政負担軽減等の要望をしました。

永岡大臣からは「いじめは決して許されないという認識の下で、教育課程全体を通じて、情報モラル教育の充実に努めている。引き続きネットいじめに対応するための様々な施策を講じるとともに、学校等における早期発見・早期対応の取組がなされるよう指導を徹底していく。また、学校施設の施設整備は重要な課題であり、公立学校の施設整備費として令和4年度当初予算、令和3年度補正予算で予算額を確保し、地方公共団体の取組を支援している。引き続き必要な予算総額の確保に努め、各地方自治体が地域の実情に応じた施設整備ができるように支援していく。」等の発言がありました。

西村経済産業大臣に要望書を手渡す田中会長(中央右)、木内副会長(左)、ゆうき会計監事(右)

そのほか、以下のとおり要望書を郵送し提出しました。

- 1.財務大臣あて

- 新型コロナウイルス感染症対策の推進を求める要望

- 物価高騰等に伴う経済的支援等の充実を求める要望

- 子育て支援の拡充を求める要望

- 2.総務大臣あて

- 学校におけるネットいじめ防止対策の更なる強化を求める要望

- 3.厚生労働大臣あて

- 新型コロナウイルス感染症対策の推進を求める要望

- 物価高騰等に伴う経済的支援等の充実を求める要望

- 生活保護受給者の夏季冷房費加算とクーラー購入補助要件の緩和を求める要望

- 子育て支援の拡充を求める要望

- 学校におけるネットいじめ防止対策の更なる強化を求める要望

- 出産育児一時金の増額を求める要望

- 路上生活者対策事業の充実を求める要望

- 4.農林水産大臣あて

- 新型コロナウイルス感染症対策の推進を求める要望

- 5.国土交通大臣あて

- 新型コロナウイルス感染症対策の推進を求める要望

- 物価高騰等に伴う経済的支援等の充実を求める要望

- 鉄道連続立体交差事業の一層の推進を求める要望

- 6.ワクチン接種推進担当大臣あて

- 新型コロナウイルス感染症対策の推進を求める要望

- 7.内閣府特命担当大臣(少子化対策)あて

- 物価高騰等に伴う経済的支援等の充実を求める要望

- 子育て支援の拡充を求める要望

- 8.新型コロナ対策・健康危機管理担当大臣あて

- 新型コロナウイルス感染症対策の推進を求める要望

- 9.デジタル大臣あて

- 学校におけるネットいじめ防止対策の更なる強化を求める要望

1 新型コロナウイルス感染症対策の推進を求める要望

提出先:財務大臣

厚生労働大臣

農林水産大臣

経済産業大臣

国土交通大臣

新型コロナ対策・健康危機管理担当大臣

ワクチン接種推進担当大臣

新型コロナウイルス感染症については、影響が長期化していることに加え、今後も 感染が再拡大する懸念もあることから、依然として予断を許さない状況が続いている。安心して暮らせる日常を取り戻すため、各自治体は全力で感染拡大防止に取り組んで いかなければならない。

特別区においては、区民の生命と健康を守るため、関係機関と連携しながら感染症対策に取り組んでいるところである。また、感染症が収束した後も、区民生活や地域経済等の早期の立て直しを図るために、必要かつ十分な支援を迅速に講じることが求められている。

よって、以下の事項について要望する。

1 経済財政支援・生活支援の強化

- (1) 感染拡大に備えた体制整備を確実なものとするため、コロナ患者を積極的かつ確実に受け入れる医療機関に対し、病院経営にかかる支援を含めた必要な財政支援を早期に実施すること。また、地域の医療提供体制を確保するため、新型コロナウイルス感染症患者の受入れの有無にかかわらず、経営状況が悪化した医療機関について、減収に見合った財政支援を行うこと。さらに自治体が、地域の実情に応じて行う医療機関支援事業に対し、弾力的に活用できる補助金交付を行うこと。

- (2) 感染症患者入院医療費に対する感染症医療費公費負担金を拡充すること。

- (3) 新型コロナ感染症にかかる医療費については、通常の医療費の枠組みと切り離して対応することが適当であり、被保険者に負担が転嫁されないよう必要な財政措置を特例的に講じること。医療機関で PCR 検査を行う場合、診察料が発生し個人の負担となるため、こうした個人負担を軽減するよう財政措置を講じること。

- (4) 新しい生活様式を踏まえて学校園や公共施設を運営するにあたり、様々な感染症対策が図れるよう、補助金の増額や補助対象経費の拡充を行うとともに、補助制度を継続すること。

- (5) 新型コロナウイルス新規感染者数の状況、病床使用率、ワクチン接種状況等を見定め、Go To トラベルや Go To Eat などの積極的な経済・観光支援策を講じること。

- (6) 新型コロナウイルス感染症に係る融資の据え置き期間の延長や返済の免除などの更なる支援策の強化を図ること。

- (7) 新型コロナウイルス感染症対策に伴い必要となる特別の財政需要に対しては、必要かつ十分な財政措置を講じること。また、地方創生臨時交付金について、今後の経済状況や感染状況に応じて、予備費の活用を含め、更なる増額を図るとともに、基金への積立て要件の弾力化など、柔軟で弾力的な運用を図ること。

- (8) コロナ禍の影響を受けている商店街の店舗経営者や観光関連事業者を始めとした中小企業・小規模事業者に対し、給付制度にとどまることなく中長期的な支援措置を講じるとともに、事業活動の継続に資する支援の更なる充実を図ること。

- (9) 今後、海外からの渡航が緩和される方向の中、地域住民の理解の下、観光客を 安心して受け入れることができるように、観光に関わる事業者が主体的に感染症 対策に取り組むことができるようにする必要がある。海外からの渡航緩和と併せ、観光関連事業者が、必要な感染症対策を講じるために必要な経費について支援す るための予算を確保すること。また、海外からの渡航緩和にあたっては、入国時 の検査など万全の対策を取り、安全・安心な受入体制を築いていることを、広く 周知すること。

2 感染拡大防止対策等の充実

- (1) 新たな変異株の出現も予想され、国産ワクチン等の早期開発及び供給に全力で取り組み、社会的不安の解消に努めること。また、国産ワクチンの開発においては、先行ワクチンの普及により、数万人規模の治験を実施することが困難である現状を踏まえ、緊急事態に対応する観点から、条件付き早期承認制度の弾力的な運用を行うこと。

- (2) 社会環境の変化や休業・失業等に伴う生活不安やストレスを抱える方に対する相談窓口や支援体制の周知及び充実を図ること。

- (3) 海外からの渡航者への検査の徹底等、空港・港湾における水際対策を強化し、適切な検疫体制を継続すること。

- (4) 国民がワクチンの4回目接種の目的や有効性・安全性等を理解できるよう、十分に周知・広報を行うこと。

- (5) 4回目接種に必要なワクチンについて、自治体が希望するワクチンを確実に配分すること。特に、国民の多くがファイザー社ワクチンによる接種を希望している一方で、ファイザー社ワクチンの供給が見合っていないことから、国において必要な対策を講じること。

- (6) 4回目接種の対象者は、60歳以上の者、18歳以上60歳未満で基礎疾患を有する者、その他重症化リスクが高いと認める者とされているが、医療機関や介護施設においてクラスターが発生した際、社会生活に大きな影響を与えかねないので、59歳以下の疾患のない医療従事者および介護施設従事者を対象に加えることを検討すること。

2 物価高騰等に伴う経済的支援等の充実を求める要望

提出先:財務大臣

文部科学大臣

厚生労働大臣

経済産業大臣

国土交通大臣

内閣府特命担当大臣

(地方創生、少子化対策)

新型コロナウイルス感染症の影響長期化に加え、ロシアによるウクライナ侵攻をはじめとする不安定な国際情勢に起因する原油高や物価高騰、急激な円安が国民生活や中小規模事業、農業などに幅広い影響を及ぼしている。ウクライナ情勢は長期化の様相を呈しており、今後の推移によっては、日本経済は戦後最大の危機に陥りかねない。

政府は、「コロナ禍における原油価格・物価高騰等総合緊急対策」を取りまとめ、「原油価格高騰対策」、「エネルギー・原材料・食料等安定供給対策」、「中小企業対策」、「生活困窮者等への支援」等、緊急対策を実行するとともに、自治体がそれぞれの実情に即した対策を迅速に進められるよう、地方創生臨時交付金を拡充したが、その影響は長期化することが懸念される。厳しい国民の生活と事業者の経営を守るため、これまで以上に支援の充実が必要である。

これらを踏まえ、以下の事項について要望する。

- 1 小学校・中学校・義務教育学校・保育所・幼稚園・認定こども園・認可外保育施設の給食および介護施設の食事の提供において、物価高騰に伴う保護者・利用者の負担が増加しないよう増加分を補填すること。

- 2 原油価格・物価高騰等総合緊急対策による、令和4年度に新たに住民税非課税世帯になった世帯への10万円給付や、所得が低い子育て世帯への子ども 1 人当たり 5万円給付について、対象者の拡大や支給額の上乗せを行うこと。

- 3 生活に困窮する子どものいる世帯への食の支援拡充、自治体等と連携して水道・電気・ガス料金などの公共料金の負担軽減、大学・短大・専修学校等の授業料の減免・補助および就職活動に必要な諸費用の支援を検討すること。

- 4 住居確保給付金の支給対象を拡大し、住宅困窮者に対する居住支援の強化を図ること。

- 5 公共工事における建築資材の高騰、人件費や輸送コストの上昇に対し、請負金額への上乗せを行うスライド条項を迅速・積極的に適用できるよう最大限柔軟な運用を図ること。

- 6 ガソリン価格のトリガー条項の凍結解除を行うこと。また、トラック運送や貸切バス、タクシー、介護タクシー、自動車運転代行といった道路運送業を営む中小企業と個人事業主に対して、燃料購入費用の一部支援策を講じること。

- 7 持続化給付金や一時支援金・月次支援金の対象にならなかった業種や業績の事業者に対する新たな給付金制度を創設すること。

- 8 ワクチン接種の進展等により好転の兆しが見え始めている区内経済や区民生活を物価高騰から守り、回復と成長を支えていくため、緊急対策の事業期間の延長や支援内容の拡充など、機動的かつ弾力的に対応すること。

- 9 アフター・コロナに向け、自治体の実情に即した対策を迅速果断に実行していくため、地方創生臨時交付金の更なる拡充を行うこと。

3 生活保護受給者の夏季冷房費加算とクーラー購入補助要件の緩和を求める要望

提出先:厚生労働大臣

生活保護受給者について、現在、冬季における光熱費等の増加に対応するための冬季加算があるが、夏季の冷房費については加算の制度がない。燃料費高騰や近年の熱中症対策における影響で、クーラーの使用が必然となる中、電気代の負担は、極めて大きい。

また、国は、2018年4月1日以降、新たに生活保護を開始した世帯で一定の要件を満たす場合に、クーラーの購入費を補助することとしたが、それ以前から受給している世帯は、自力でクーラーを購入できる財力がないことが多いと思われる。

よって、以下の事項について要望する。

- 1 夏季冷房費の加算の制度を新設すること。

- 2 クーラーの購入補助要件の緩和を行うこと。

4 子育て支援の拡充を求める要望

提出先:財務大臣

文部科学大臣

厚生労働大臣

内閣府特命担当大臣(少子化対策)

厚生労働省が発表した令和3年の出生数は81万1,604人で、6年連続で過去最少を更新した。少子高齢化による人口減少が我が国最大の国難であるとして、その解決を図るべく、令和元年10月から幼児教育・保育の無償化が開始されたが、出生数の減少に歯止めがかかっていない。そうした中、国や自治体が実施する子育て支援策には所得制限が設けられているものが多く、支援の対象から外れてしまう子どもが多くいるのが現状である。

令和3年度に実施された子育て世帯等臨時特別支援事業は児童手当の所得制限に準拠し実施され、都内の多くの児童には支給されなかった。加えて児童手当に関しては、令和4年10月支給分より、所得制限限度額を超える世帯の特例給付が廃止されることが決定している。また、0歳〜2歳の幼保無償化をはじめ、いわゆる高校無償化や大学無償化と呼ばれる各種支援制度のいずれにおいても所得制限が設けられ、そうしたしわ寄せが子どもの進路や将来の可能性を狭めることに繋がりかねない。こうした所得制限の設定により、手当や助成等も含めた総収入額が逆転してしまう不公平な現象が生じており、頑張って働けば働くほど子どもへの給付がなくなってしまうという事態は、働き盛りとされる子育て世帯の就労意欲をそぎ、最終的には、少子化をより一層促進させるおそれもある。

我が国の将来を担う子どもたちにしっかりと予算を割いていくことは、未来に対する投資であり、親の所得にかかわらず、全ての子どもが平等に扱われるべきである。またそうすることが「誰もが子どもを産み育てやすい社会」の形成に繋がり、わが国の長年の課題である出生数の改善にも寄与するものと考える。

よって、以下の事項について要望する。

- 1 児童手当を始めとした各種子育て支援策に対する所得制限の撤廃や多子世帯に対する支援の充実など、子育て支援を拡充すること。

5 鉄道連続立体交差事業の一層の推進を求める要望

提出先:国土交通大臣

特別区内においては、まだ数多くの踏切が存在し、事故の危険性や交通渋滞の発生によって道路交通円滑化の大きな妨げとなっている。また、鉄道により分断された地域では、経済活動や日常生活への影響など、深刻な課題を長年抱え、一体的なまちづくりが進まない状況にもなっている。

こうした状況を改善する最も効果的な事業が、鉄道連続立体交差事業である。

区では鉄道連続立体交差事業について、これまで関係機関との継続的な検討を進めるとともに、地元住民組織等と鉄道立体化に併せた総合的な駅周辺のまちづくりについての検討を重ねてきたところである。

しかしながら、鉄道連続立体交差事業は都市計画事業であり、計画から完了まで莫 大な事業費と長い期間を要することから、区施行による事業を着実に完了させるには、財政面における手厚い支援が必要となる。

これらの趣旨を踏まえ、以下の事項について要望する。

- 1 区施行での事業化に対し、地域の実情に応じた財政的支援を拡充すること。

- 2 事業を安定的に推進することができるよう、毎年度予算を確保すること。

6 学校におけるネットいじめ防止対策の更なる強化を求める要望

提出先:総務大臣

文部科学大臣

厚生労働大臣

デジタル大臣

昨年10月に公表された文部科学省の「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題」に関する調査結果によると、2020年度のいじめ認知件数は、前年度比で約10万件減の51万7,163件であったが、SNSなどを使ったネットいじめの件数は、過去最多の1万8,870件に達した。このうち小学校は7,407件で、前年度より1,800件も多くなっている。

現在、国のGIGAスクール構想において、全国の小中学校では児童・生徒に一人一台の端末配備が進んでおり、学校でのネット活用は、今後より一層身近な存在になってくる。そのような中、学習端末を用いた悪口の書き込みや、他人のIDを使用した不正アクセスなどの事例が各地で起きている。町田市や旭川市では、女子児童・生徒がネットいじめ等により自殺する事案も発生していることから、学校でのネットいじめ対策の強化は急務であり、SNSなどを適切に使いこなすネットリテラシー教育の充実が求められている。

よって、学校におけるネットいじめ防止対策の更なる強化を図るため、下記の事項について特段の措置を講じるよう強く要望する。

- 1 児童・生徒がインターネット利用における情報モラルやICTリテラシーを身に 付けられるよう、学校教育における取組の強化や広報啓発活動を積極的に行うこと。

- 2 学校におけるネットいじめの早期発見・早期対応が可能な体制の構築及び相談体制の充実が図れるよう、教員のネットリテラシー向上に向けた取組やスクールカウンセラーの増配等に対する更なる財政的支援を行うとともに、警察や児童相談所等の関係機関との連携強化を推進すること。

- 3 ネットいじめを受けた児童・生徒の心のケア対策の実施と迅速かつ円滑な被害者救済を実現する体制構築を図ること。また、開示対象となる発信者情報入手のためのプロバイダ等への発信者情報の開示の円滑化を促進すること。

7 出産育児一時金の増額を求める要望

提出先:厚生労働大臣

厚生労働省の人口動態統計月報年計(概数)によると、2020年の出生数は84万832人で、前年に比べ2万4,407人減少し過去最少となった。少子化克服に向け、安心して子どもを産み育てられる環境を整えるためには、子どもの成長に応じた、きめ細かな支援を重ねていくことが重要であり、出産育児一時金の増額はその大事な一手であると考えられる。

国は、出産育児一時金を2009年10月から原則42万円に増額し、2011年 4月には原則42万円を恒久化した。また、2015年4月には出産育児一時金に含まれる産科医療補償制度掛金分3万円を1.6万円に引き下げ、本来分39万円を4 0.4万円に引き上げ、さらに、2022年1月以降の分娩からは、産科医療補償制度掛金分を1.2万円に引き下げた。

一方、出産費用は、2019年度の室料差額等を含む全国平均額が約52万4,0 00円となっており、出産にかかる費用は年々増加し、費用が高い都市部では現在の 42万円の出産育児一時金では賄えない状況になっている。2016年度の都道府県別出産費用平均額を見ると、平均額が最も高い東京都では約62万円となり、被保険者が約20万円も負担していることになる。

少子化対策は、わが国の重要課題にほかならず、子育てのスタート期にあたる出産時の経済的な支援策を強化することは欠かせない。

よって、以下の事項について要望する。

- 1 現在の出産費用に見合うように出産育児一時金の更なる増額を行うこと。

8 学校施設の更新における自治体の財政負担軽減に関する要望

提出先:文部科学大臣

東京都内の公立小中学校は、昭和30年代から40年代にかけて建設された施設が多いため老朽化が進んでいる。各自治体は、これまで国庫補助による耐震補強事業等を活用し校舎の耐震性を確保してきたが、バリアフリー化やトイレの洋式化などの環境改善について多くの課題が積み残されている。

学校施設は、子どもたちが多くの時間を過ごす教育の場であると同時に、地域コミュニティの拠点でもあり、非常時には地域の避難所として役割を果たす重要な施設でもある。昨今は、GIGAスクール構想によるデジタル化、施設の集約化や複合化、アフターコロナ対応等で学校施設更新の必要性が喫緊の課題となっている。

一方で、ロシアのウクライナ侵攻による世界情勢の変化により、建築に係る原材料等が高騰しており、自治体の施設更新にかかる財政的負担は膨らみ続けることが予想される。さらに、施設の更新を迎えるまでの期間中も、老朽化が進む学校施設に対し一定の環境改善を進めていく必要がある。

今後、老朽化した学校施設の更新に対し、自治体の財政負担軽減は不可欠であり、以下の事項について要望する。

- 1 学校施設環境改善交付金等について、十分な財源による財政支援を講じること。

- 2 学校施設環境改善交付金等について、老朽化による施設改修や更新に関する補助の範囲を拡充すること。

9 路上生活者対策事業の充実を求める要望

提出先:厚生労働大臣

路上生活者対策事業は、特別区と東京都の取り組みだけでは、権能面、財政面で限界があり、抜本的な解決のためには、本来国の責任において行うべきである。

特別区と東京都は、平成12年度より共同でホームレスの就労自立を目指す路上生活者対策事業を推進しており、これまでも様々な対策を実施してきた。

その結果、特別区の路上生活者数については、減少傾向がみられるところであるが、引き続き、積極的に路上生活者対策事業の充実に取り組む必要がある。

さらに、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化していることにより、今後も、解雇や雇い止め等によって仕事や居場所を失った方への支援に取り組む必要がある。

よって、以下の事項について要望する。

- 1 多くの路上生活者が地方からの流入による大都市の問題であることを考慮し、東京都と特別区が共同で展開している様々な路上生活者対策事業に対し、自立支援センターの建設費及び運営費について全額国庫補助を行うなど、一層の支援策を講じること。

- 2 路上生活者が一部の都市部自治体へ集中している実態は、特定の大都市だけの問題ではなく、一方の自治体にとっては人口流出の課題でもある。対応については、地方公共団体と連携し、抜本的な対策を講じること。

- 3 路上生活者問題を解決するため、総合的な対策を行うとともに、十分な財政措置を継続して行うこと。

- 4 路上生活者の生活再建を図るため、雇用の創出に取り組むこと。また、生活や住居に困窮している離職者等に対する雇用支援を行うこと。

- 5 路上生活者問題は、大都市が抱える問題であるため、住所不定者の保護費等について大都市の自治体のみが負担することは財政的公平性を欠いていると言わざるを得ない。よって、生活保護法第73条により都道府県の負担分とされる住所不定者の保護費等については、全額を国庫負担とすること。